Die Festrede

Gehalten zum 125jährigen Jubiläum des

Männer-Quartetts 1879 Mainz-Hechtsheim e.V.

anläßlich der akademischen Feier im Bürgerhaus Mainz-Hechtsheim

am 7. Mai 2004

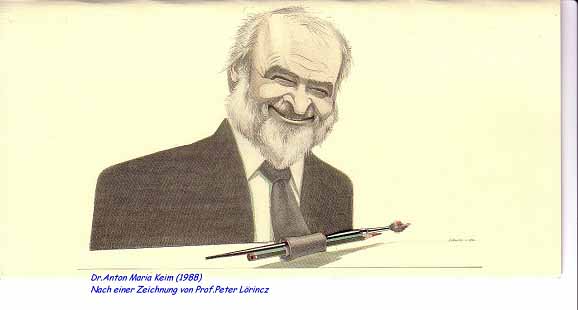

Dr. Anton Maria Keim

Kulturdezernent der Stadt Mainz a.D.

Es ist für mich eine Ehre und Freude, zum 125. Jubiläum

diese Festrede halten zu dürfen. Auch ohne Amt, aber aus engen

persönlichen und traditionell familiären Bindungen an

das Männer-Quartett tue ich dies gerne.

1954 zum 75. Vereinsjubiläum wurde ich unter Nr. 8 im Ehrenausschuss

genannt, Nr. 7 war mein Freund und damaliger Chorleiter, der unvergessliche

Hans Hilsdorf. Unter den zahlreichen Keims - es "keimt"

ja bis heute in dieser Sängergemeinschaft, und ich hoffe, der

Verein bleibt nie "keimfrei" - war u.a. auch mein Vater,

der Schuhmachermeister Jakob Valentin Keim aus der Strickergasse.

Dort ist ja das alljährliche, sympathische Brunnenfest der

Sängerfamilie und ihrer Freunde, für mich stets ein Erinnerungstreffen

an meine glückliche Kindheit im Schatten der alten Ulme und

der Kirche, deren Glocken meinen Tageslauf einläuteten.

1954 berichtete ich in der AZ in einem recht umfangreichen Artikel

zum 75. Jubiläum: "Tausend Sänger sangen ein Lied

der Freundschaft" in der über-füllten Großen

Turnhalle. Die Gemeinde Hechtsheim hatte ihr Festkleid angelegt

- mit Fahnen, Girlanden, einem Triumphbogen, in der alten Mundart

"Dorschmarscheer" genannt.

1979 war ich als Festredner ausersehen, allerdings mit dem Amtsbonus

eines Bürgermeisters und Kulturdezernenten unserer Stadt Mainz.

Mein Grußwort und meine Festansprache standen im Zeichen der

Gesang- und Musikkultur in Mainz und besonders der Hechtsheimer

Stadtteilkultur, die mir mit Büchereien und Vereinen stets

besonders am Herzen lag.

Heute - als Rentner, aber doch mit Würde - darf ich das Persönliche

stärker betonen, das Ortsgebundene, das Dorfverbundene. Zumal

es doch eine Familienanekdote gibt, die mir von Großeltern,

Eltern und Althexemern immer mal wieder aufgetischt wurde: Als das

Männer-Quartett im Juni 1929 sein 50. Jubelfest feierte, an

einem Sonntag, dem 16. Juni 1929, und Punkt ein Uhr mittags eine

- so angekündigte - "Massenkundgebung" des hessischen

Sängerbundes auf dem Lindenplatz begann, und sich anschließend

ein bunter Festzug aller mitfeiernden Vereine durch die Dorfgassen

zog, habe mein Großvater Philipp Kettenbach, Mitgründer

und aktiver Sänger - 1. Bass - mich kaum einjährigen Knirps

auf die Schulter gehoben und in offenbar leichter Weinlaune meinen

Eltern und der umgebenden Verwandtschaft zugerufen:

"Guckt emol, des is de kleinste Rappelkopp!"

Ich war dabei - wenn auch ohne Erinnerung.

Mitgründer, Ehrenvorstandsmitglied, bis ans Lebensende singender

1. Bass Philipp Kettenbach steht am Anfang der familiären Tradition.

Und manche auch aus der Keim-Sippe kamen dazu - bis heute. Kettenbachs

Leidenschaft war der Chorgesang, das Lied in der Gesellschaft und

Geselligkeit, - sein "zweiter Wohnsitz" war daher auch

die Sängerhalle.

Diese Gründer des Männer-Quartetts waren beileibe keine

spießigen Vereins-meier, die den Gesang von Wein und Weib

zum kräftigen Schoppen vorschoben. Sie waren im besten Sinne

politische Menschen, die dem Dorf und seiner Gesellschaft und Gemeinschaft

ein Feld kultureller Selbstdarstellung und Bestätigung anboten.

Und aus der engsten Gründergruppe kamen auch die Gründer

der örtlichen sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Und einige

von ihnen standen nach dem Bismarckschen Sozialistengesetz im Dalberger

Hof beim "Geheimbündeleiprozess" vor Gericht. Und

wurden verurteilt und fanden in Butzbach durch gleichgesinnte Aufseher

eine Art zweiten Bildungsweg. Anderhub war dabei. Kettenbach ging

wegen Berufsverbots nach Prag, wo Sozialisten und Juden ihm Arbeit

gaben. Der Gürtler Kettenbach konnte in der Wenzelskapelle

des Veitsdomes auf dem Hradschin den großen Gaskandelaber

installieren, - er

war - wie seine Freunde immer wieder ironisch witzelten - eben "Sozialist

und schwindelfrei".

Es ließe sich aus diesem festlichen Anlass viel Kulturpolitisches,

auch Gesellschaftspolitisches - und ganz Aktuelles sagen. Gerade

weil trotz aller positiven Erscheinungen, welche die Statistiken

offenbaren, im Vergleich mit Spiel und Sport im Freizeitsektor Musik,

Gesang, ja allgemein Kultur hierzulande noch immer eine recht untergeordnete

Rolle spielen. Roman Herzog hat dies festgestellt und bedauert und

betont:

Wer singt oder ein Instrument spielt, erlernt eine zweite Sprache.

Er erwirbt einen Lebensrhythmus, der ihm hilft, die eigene Persönlichkeit

zu entfalten. Und weiter: Musik- und Gesangvereine seien Treffpunkte

für Menschen, die eben nicht nur vor dem Fernseher hocken und

dem Verblödungsmechanismus erliegen.

Es lässt sich bei einem solchen festlichen Anlass, der Rückblicke

und zeitkritische Bemerkungen provoziert, manches über Singen

und Sänger sagen:

- dass Singen die Gesamtpersönlichkeit des Menschen beansprucht

und prägt,

- dass musizierende und singende Menschen ihre Freizeit kultivieren,

- dass dies Wege zur selbstbestimmten Freizeit sind - so ja auch

das Motto des Männer-Quartetts, das Arbeit und Freizeitsingen

ineinander setzt,

- dass Singen in Gemeinschaft ein Schutz vor Vereinsamung ist, weil

sich im Gleichklang des Liedes und der Stimmen Freunde finden.

Das Männer-Quartett ist ein Stück Ortsgeschichte - 125

Jahre einer Entwicklung vom Maurer- und Bauerndorf in der Bannmeile

der Reichsfestung über eine selbstbewusste Handwerker- und

Facharbeiterschaft zu einem explodierenden Stadtteil mit beliebter

Wohnlage - wenn die Düsenjets uns ab und an verschonen. Diese

Sängergemeinschaft ist eingewoben in die Dorfgeschichte. Sie

hat selbst als Kind der sogenannten Gründerjahre den Bismarckstaat

erlebt, der Liberale, Katholiken und Sozialisten unter Ausnahmerecht

mit Ausgrenzung stellte. Auch die Vereinsgründung war ein kultureller

und gesellschaftlicher Protest einer selbstbewußten Facharbeiterschaft

gegen das obrigkeitlich - nationale Misstrauen, das immer noch in

der Erinnerung an das aufbegehrende Bürgertum des Revolutionsjahres

1848 fortlebte. Bismarcks Sozialistengesetz - im Großherzogtum

Hessen-Darmstadt moderat vollzogen - ging ebenso wenig an diesem

Verein vorüber wie das nationalistische Großmaulgebaren

der wilhelminischen Zeit. Da hießen die Gesangvereine eher

"Germania", "Concordia" .......

Das Männer-Quartett verschrieb sich dem volksnahen Lied, dem

Volkslied.

Zwei Weltkriege forderten Blutzoll. Der Nazistaat forderte "Gleichschaltung"

und "Führerprinzip" im Vorstand. Und 1929 beim Jubelfest

war noch im Ehrenkomitee der "israelische Bürgermeister

Julius Weiß", der im KZ Maidanek ermordet wurde.

Nach jedem Krieg ging von den Konzerten und Theaterspielen Trost

und Hoffnung aus - und neue Pflege der Dorfgemeinschaft.

Der Schriftsteller Martin Walser, mit dem ich bis zu seiner umstrittenen

Rede in der Frankfurter Paulskirche befreundet war - was dem Rathaus

manche preiswerte Autorenlesung einbrachte - hat in seiner Autobiographie

gesagt: "In einem Dorf ist alles wichtig".

Und er meint damit: überschaubar, transparent in der kleinen

Gesellschaft.

Da entgeht nichts der Öffentlichkeit - und ein Gesangverein

ist ein dörflicher Mikrokosmos. Nichts bleibt verborgen: kein

Gespusi, kein Techtelmechtel, keine Schwangerschaft.

Das Kirchenjahr mit seinen Festen organisierte den Jahresablauf

auch mit öffentlichen Feiern - und die Sänger waren ein

Teil des Veranstaltungskalenders. Natürlich war die örtliche

Welt in Klassen eingeteilt. Das galt auch für die Soziologie

der Gesangvereine. Es gab reiche und arme, besitzende und "geringe"

Leut' ohne "Äcker, Geld und Sach", wie man sagte.

Da gab es die singenden "Bauern", die sich allmählich

öffneten, das sich abhebende neue "Männer-Quartett",

und dann die "Harmonie" und den "Vorwärts",

dessen Name programmatisch in eine sozialdemokratische Zukunft wies.

Die Vereinsschranken gingen bis in die Heiraten.

Selbst der Kirchenpatron Pankratius konnte die Klassengegensätze,

die Unterschiede nicht überwinden. Und wehe, einer von den

kleinen Leuten wagte es, einen feurigen Blick auf eine Bauerntochter

zu werfen. Auch beim Heiraten musste der Schuster bei seinen Leisten

bleiben.

In der Kirche freilich sangen alle - seit dem achtzehnten Jahrhundert

sogar in einem Kirchenchor. Aber unter dem wachsamen Auge des Klerus

war das ein anderes Liedgut als das der neuen Singvereine: Trinken,

Küssen und die heimliche Liebe hinterm Holderstrauch galt als

sündhaft und war als böse verpönt. Nun, die jungen

Sänger - lange vor den Sängerinnen - Singen im Verein

war lange Männersache - nahmen das augenzwinkernd zur Kenntnis

und die Alten verstanden es .... Schließlich drohte der inquisitorische

Beichtspiegel mindestens den mehrheitlichen Katholiken mit dem beginnen-den

Bekenntnis: " habe ich ----------".

Das Vereinsleben ist heute friedlich und harmonisch, auch weil

der Zugang der Jungen geringer geworden ist.

Mit dem Wirtschaftswunder nahmen die Kabarettisten die Gesangvereine

ironisch und spöttisch aufs Korn. Dabei sägten sie am

Aste der Gemeinschaft. Die Pflege der Radiosender vergaß allmählich

seit den Siebzigern den Chorgesangs. Lange waren Sendungen wie "Stunde

des Chorgesangs" und "Chöre der Heimat" beliebt

bei den Hörern und galten als Selbstdarstellung einer vielfältigen

Musiklandschaft. Das Ende ist bedauerlich.

Und als Mitte der siebziger Jahre Jockel Fuchs ein finanzielles

Förderprogramm für die Gesangvereine im Stadtbereich anregte

und bei passabler Finanzlage auch realisierte, gab es quer durch

die drei Fraktionen verständnislose Verwunderung. Dabei wollte

er nur klar machen: "Vereinspflege" - eine zwar freiwillige,

aber wichtige kommunale Aufgabe, endet nicht beim Sport.

Als ich kurz nach dem Ende des kommunistischen Jugoslawiens bei

einer großen Jubiläumsfeier in der Partnerstadt Zagreb

unsere Stadt vertreten durfte, lud der Stadtpräsident beim

festlichen Menü in der Oberstadt überraschend einen jungen

Chor ein und begrüßte ihn mit der Bemerkung, sie sängen

Lieder des kroatischen Volkes, die jahrzehntelang verboten waren.

Er meinte: wenn man den Menschen ihre Volkslieder nimmt, nimmt man

ihnen die Seele.

Kurz vor seinem Tod im Jahre 1987 schrieb mir der Komponist, den

die Nazis aus seinem Amt als Direktor des Mainzer Peter-Cornelius-Konservatoriums

in die Emigration jagten, Hans Gal, als ich ihm einen Mainzer Hochschulchor

als Botschaft der von ihm immer noch geliebten Stadt nach Edinburgh

schickte:

"Lieber, sehr geehrter Herr Bürgermeister,

soeben hatten wir einen sehr willkommenen, unbeschreiblich eindrucksvollen

Besuch Ihrer Mainzer jungen Studenten, die ganz prächtig gesungen

und mir eine große Freude bereitet haben.

.....Ich fand es rührend ...... Ich freute mich innigst darüber,

dass der Chorgesang immer noch auf der alten, technisch und musikalisch

mustergültigen Höhe steht.....".

Gesang als Botschaft,

Singen als Brückenschlag.

Robert Schumann:

Höre fleißig auf alle Volkslieder. Sie sind eine Fundgrube

der schönsten Melodien und öffnen dir den Blick in den

Charakter der verschiedenen Völker.

Man muss ja nicht übertreiben, wie mein Freund Prälat

Walter Seidel bei einer Predigt im Mainzer Dom für 50 Jahre

Sängerkreis Mainz, 1999, --- als er meinte:

Wer singt, kommt in den Himmel.

Ich denke, das hat nach dieser Jubelfeier noch geraume Zeit.

|